貨幣市場基金是一個大市場…

查看原文DylanLeClair

用戶暫無簡介

DylanLeClair

- 讚賞

- 1

- 留言

- 分享

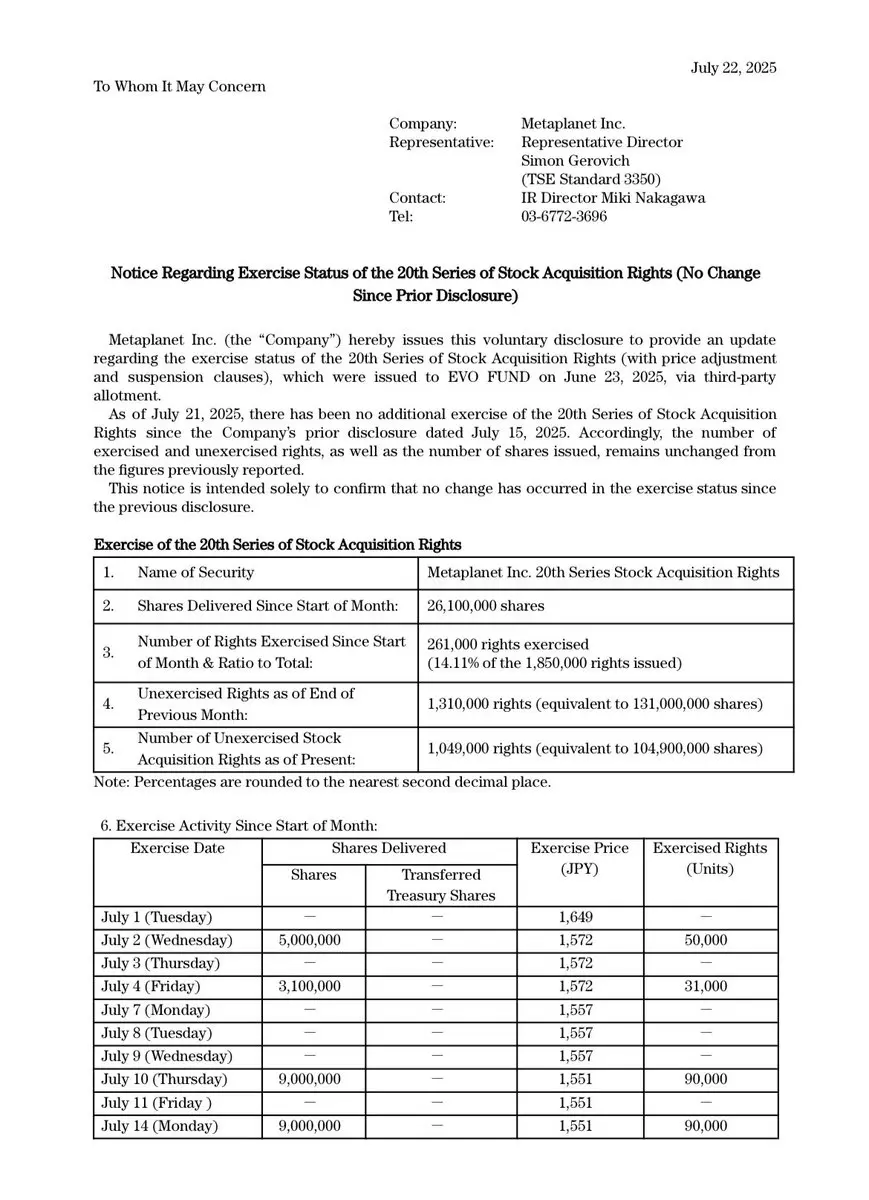

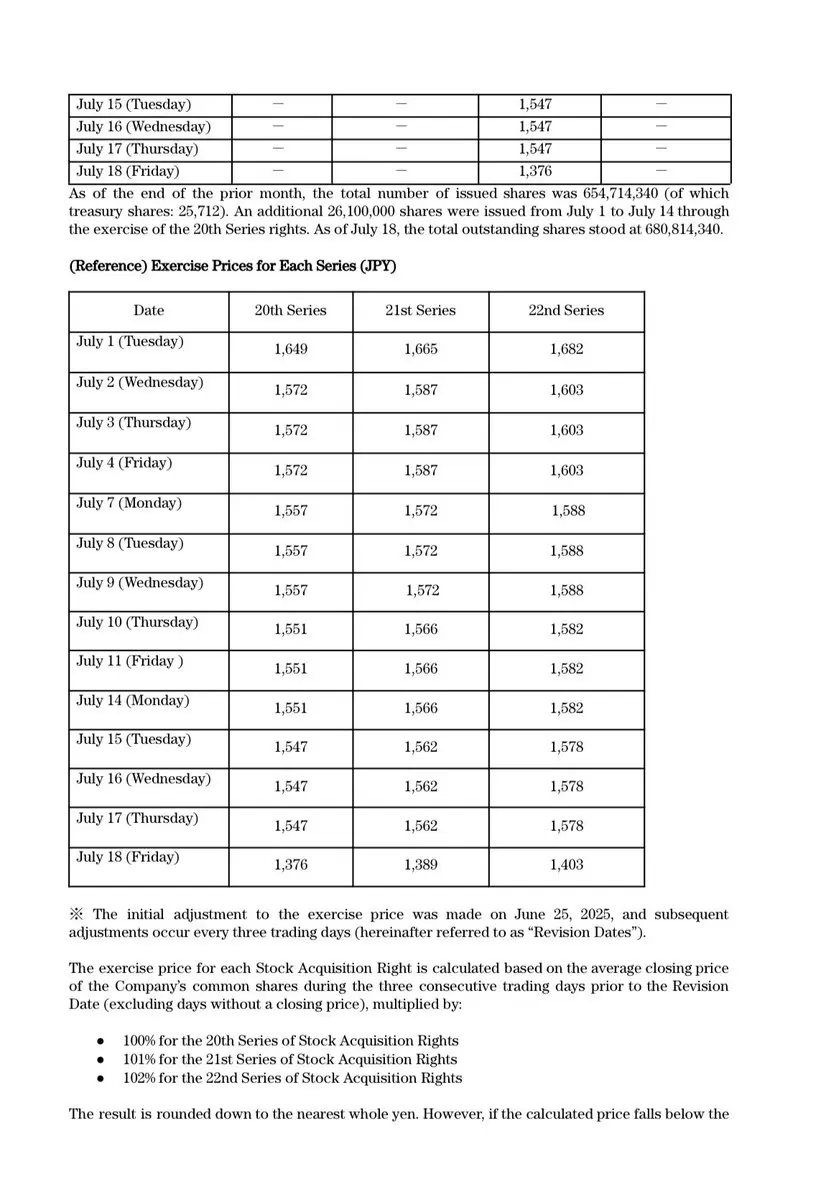

自願披露通知:

上周二至周五未行使任何股票認購權;行使狀態自上次披露以來保持不變。

查看原文上周二至周五未行使任何股票認購權;行使狀態自上次披露以來保持不變。

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 分享

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 分享

$MSTR 可變利率優先股發行 $STRC "Stretch" 目標貨幣市場基金,旨在固定 $99-$101 的價格區間,$STRC 每月分紅。

ATM 售價超過 $101,售價不變 + 股息在 $99 以下增加。

ATM 售價超過 $101,售價不變 + 股息在 $99 以下增加。

ATM1.44%

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 分享

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 分享

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 分享

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 分享

必須堆積數十億。

查看原文

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 分享

現在它的權重爲1.58%,佔總指數市值的8.92%。

查看原文- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 分享

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 分享

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 分享

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 分享

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 分享

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 分享

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 分享

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 分享

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 分享

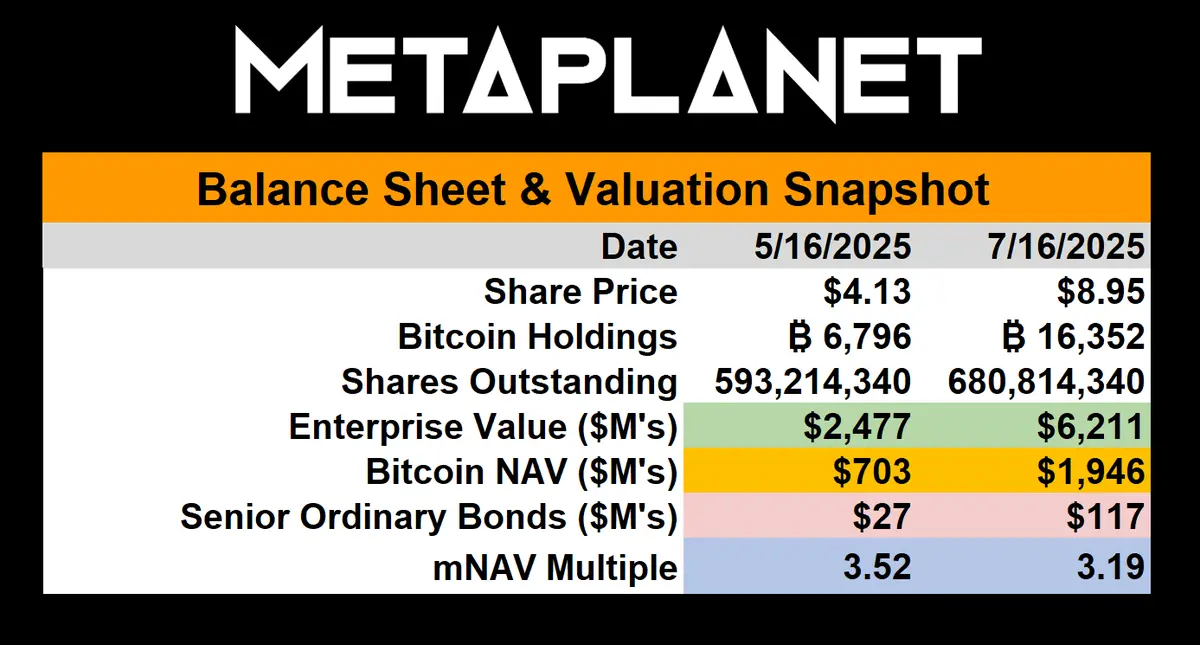

爲你的₿alance Sheet做好未來準備。

查看原文- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 分享

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 分享